【行知景城•筑梦】第三期:张俊达、王浩

导读:亲爱的老师,你有时间读书吗?你喜欢写作吗?读书和写作,是一项技能,是一种生活方式,是一抹生命的底色。作为教师,学会写作是教育教学工作的需要,更是提高自身专业素养和促进专业发展的有效方式。教师写作实现了教师深度阅读,深度阅读又为教师写作提供了理论思想。本期分享张俊达老师《知史明德——历史教学中的德育渗透》和王浩老师《情境建构:古诗教学中想象指导的关键》,通过教学研究,探寻学科教学策略,将实践经验与理论知识紧密联系,实现学科教学到学科育人。

张俊达,中共党员,中教一级,园区教坛新秀,校团委书记,德育处副主任,园区首届“青年讲师团”讲师,苏州市教育局“五四红旗团总支标兵”、“苏州市教育局优秀共青团干部”、苏州市“中学中职共青团先进个人”、园区“四创”好青年。连续十多年担任毕业班历史教学工作,所教班级学风正,成绩好,深受学生与家长喜爱。多年担任学校史地教研组和历史备课组长,带出了一支高素质的历史教师团队。积极探索,十多篇论文在省市各级比赛获奖及发表。

知史明德

——历史教学中的德育渗透

张俊达

习近平总书记曾经强调:学史使人明智。通过对部编版历史教材进行分析,发现其中涵盖了大量引人深思的历史事件,众多让人敬仰的优秀历史人物,还有很多隐藏在字里行间的隐性德育教育要素,这些都给德育教育在初中历史教学当中的渗透提供了重要的教育范本。初中历史教师需要切实意识到这一情况,了解历史教学,在渗透德育教育方面的突出优势,对传统的教育策略进行一定的改革和调整,利用学生喜闻乐见的方法传递教学知识,加强德育熏陶,让学生在提高历史素养的同时,也能够增强德育素质,实现知史和明德的统一。

一、在初中历史教学中进行德育渗透的优势

初中生正处在人格发展和道德素质养成的关键时期,为了引导学生树立正确的三观,给学生未来发展提供一个必要保障,就必须重视对学生的德育教育指导。在德育教育的实施过程中,必须选好教育载体,选择学生可接受的途径与方法,改变过去的机械灌输和片面说教。大量的教育实践表明,在初中历史教学中进行德育渗透,有着非常理想的教学效果,既能够达成历史教学目标,又可以提高学生道德素质。在素质教育背景下,德育教育已然成为了历史课程的重要教学任务。这一现象出现的主要原因是初中历史教学当中包含着诸多有助于德育渗透的素材。

首先,历史学科是以唯物主义为指导思想,研究人类社会的发展变迁规律的一门科学,本身就蕴藏着大量历史唯物主义思想内容,而这些内容正是德育教育当中不可缺少的。其次,历史教学的重要特征是让人们在学习和了解历史的过程当中,主动吸取历史上的教训,吸取前车之鉴,找到最佳的发展道路。

另外,历史学科的学习当中包含着大量的历史人物与历史事件信息,这些材料对于初中生来说具备强大的吸引力和感染力。学生可以被这些有血有肉和有情节的内容吸引,在吸收其中历史知识的同时,也会潜移默化地吸纳其中渗透着的德育内容。由此观之,在初中历史教学中渗透德育教育拥有得天独厚的条件,而且是其他学科不能取代的,因此历史教师有着担当德育教育的责任。

二、初中历史教学中德育渗透的有效策略

(一)挖掘利用教材德育要素,累积德育教育素材

德育从本质上看是一种情感教育,需要有一定的德育材料作为学生思考和品悟的参考。初中历史教学开展的一个重要条件就是对教材的合理化利用,而且会把教材内容作为根本依据,引领学生掌握基本的历史方法和基础知识。事实上历史教材当中就蕴含着非常丰富的德育教育因素,需要教师在教学之前加强对教材的深入剖析和挖掘,并利用一种学生容易接受的方法把这些德育内容传递给学生,让学生既能够感知历史的独特魅力,又可以深入品味历史学科当中蕴含的例如,在世界反法西斯国家胜利的教学当中,教师可以道德精神。引导学生对教材当中针对于反法西斯联盟构建原因、重要战役与会议内容进行认真阅读和思考,让学生通过这部分内容初步分析并掌握二战战场的形势变化,并通过挖掘这些教材内容的主题思想,让学生意识到是因为各国间的通力协作才最终获得了反法西斯战争的胜利,引导学生正确认知国际意识与团结精神。再如,在教学抗美援朝时,教师可以引导学生认真阅读教材当中讲述的与抗美援朝相关的历史故事,了解与历史人物相关的代表性事件,然后让学生说一说自己在阅读过程当中获得的感受与受到的启发。这样学生既会认真阅读教材内容,又会在自主品位的过程当中看到其中闪耀的国际人道主义精神和国家之间团结协作的品格,让学生被这些战士的精神感动,进一步对学生进行爱国教育熏陶。

(二)灵活运用多元教学方法,保证德育渗透效果

在历史教学中进行德育渗透要想获得良好的教学效果,必须善于运用多元化的教学方法,而不是始终沿用传统单一化的教学模式,不再以教师的知识灌输为主要形式。因为这样的做法会限制学生的思维,根本无法保证历史教学的质量,更无法满足道德教育渗透的要求。所以初中历史教师应该在教学方法上寻求突破,突出学生主体性的同时,要注意根据历史教学内容和德育渗透的具体要求,采取多元化的教学方法,升华学生的道德认知,完善学生历史素养。例如,在教学第一次世界大战时,考虑到这部分教学内容比较复杂难懂,于是可以引入小组合作学习教学法,让学生在合作探究过程当中形成团结协作的精神品质。比如教师要求学生在读完教材之后,在小组内探讨并思考以下问题一战当中产生了大量新式武器,也由此带来了诸多灾难,这些新式武器的出现说明了什么问题?和战争有怎样的关系?一战带来的影响是什么?通过引导学生思考这些问题,可以让学生体会科技在造福人类方面的重要性,也能够让学生认识到战争的残酷性,培养学生热爱和平和反对战争的正确价值理念。

(三)积极组织历史德育活动,获取德育实践体验

历史教学的最终目的与宗旨就是让学生铭记逝去的历史,坚持以史为鉴,并将自己的思考和感悟落实到实际行动当中,把历史精神与爱国情感付诸行动。为了提高学生应用意识,培育学生道德情感,教师要经常性的组织融合了历史和德育内容的实践活动,让学生在这些实践活动当中获得丰富的体验和感悟,丰富学生道德情感,增强学生历史学习的主动性。教师可以结合国家纪念日组织系列德育实践活动,将德育知识渗透和道德指导相结合。

例如,在国庆节时教师可以引导学生共同观看阅兵仪式,让学生对于军人的风采和我国军事武器的发展情况进行了解,看到国家的繁荣和强大,产生身为中国人而骄傲自豪的情感。在八一建军节时,教师可以开展一系列的体验军人实践活动,比如练习军姿、踢正步等,让学生感知军人的辛苦,也让学生了解到正是有了他们的辛苦付出,才有了如今幸福安逸的生活,从而增强学生的爱国热情。

新课程改革倡导确立学生课堂主体地位,将提高学生综合素质作为教育事业发展的根本目标。过去把更多的关注点放在了智力教育上,忽略了学生道德素质的发展,殊不知德育是教育的精髓和本质,更是素质教育的灵魂还是学生综合素质发展的动力与保障。所以在全新的历史阶段,要确立起德育教育的重要地位,同时为了完善学生综合素质,要注意在学科实践当中渗透德育。其中初中历史学科就是对学生进行道德教育与爱国教育的重要平台,要求历史教师担负起历史教学与德育教育的任务,以促进学生良好道德品质的塑造与历史素养的发展。知史明德,是历史教学的重要任务。

本文发表于2020年第10期《文理导航》

王浩,一级教师,教育硕士研究生。2017年获苏州工业园区“优秀班主任”称号,2020年被评为“园区语文学科带头人”。曾获苏州市教师素养大赛一二等奖,苏州市青年教师会课二等奖,苏州工业园区小学语文青年教师会课一等奖等荣誉,参加市线上名师直播课的录制。多篇教学论文发表在《小学教学设计》《新教师》《新作文》等省级刊物,荣获省级教育论文评比一二等奖,主持和参与市、区级多项课题研究,成果丰硕。

情境建构:古诗教学中想象指导的关键

王浩

古诗,是统编语文教材的重要组成部分。《义务教育语文课程标准(2011版)》在各年段的具体教学目标中都明确指出了想象在古诗教学中的重要作用。统编教材主编温儒敏教授也在《小学语文中的“诗教”》中指出,想象力的培养在小学的诗歌教育中起着不可替代的作用。在当下的古诗教学中,教师常把想象作为古诗理解的工具,通过“寻诗眼”、“抓动词”、“炼字”等需要想象参与的具体方法指导学生体悟诗意,却缺乏对如何使用“想象”这一工具的具体指导。

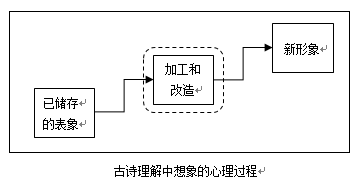

想象是人脑对已储存的表象进行加工和改造并形成新形象的心理过程。已储存的表象指的是学生已有的认知和经验,这是受教师教学活动影响较小的部分。在教学中,最能激发学生想象能力,促进对古诗理解环节在“加工和改造”的过程。在此过程中,学生需要根据文字信息和教学活动,在大脑中建构出符合诗境的“真实情境”,使已有的认知和经验与“真实情境”共振,促进新形象的形成,从而实现对古诗的理解。

那在古诗教学活动中,教师该如何指导学生进行想象的情境建构呢?

一、以点带面,以时间建构

古人常以特定的时间为诗歌创作的背景,如早晨、夜晚、节日等,其中与时间有关的意象通常是多点、多种类的,对这些意象进行整理可以推定古诗所描绘的时间。教师教学的关键在于启发学生捕捉古诗中与时间相关的意象,并能激发学生的共鸣,将其梳理成面,在一次又一次的累加想象中完成对情境的自主建构。教学时,教师需要引导学生结合已有认知和经验,有针对性地拓展思维,想象具体场景,使头脑中的细节由一个个点丰富成有声有色的画面,从而在学生的头脑中建构起具体的情境。

统编教材三年级下册的《元日》一诗,是诗人王安石在正月初一这天描绘的一幅春节的美好场景。教学中,教师可以从诗题入手,“元日”即现在的春节,对于学生而言对于该节日已经有了快乐的感性经验,如果当地年味不足,教师则需要补充文字、视频资料等,夯实学生已有认知和经验。进而启发学生“从哪里可以看出是春节”,引导学生从诗文内容中的“爆竹”、“春风”、“曈曈日”、“换符”等意象完成对王安石所处“春节”的情境建构。具体可以以“爆竹”体会听觉上的闹热,联系曾经体验过的乐趣,以“春风”和“曈曈日”感知春天的温度和美好景色,以“换符”勾连起与亲人一同迎接春节的美好回忆。

这样,以题目中的“元日”为点,把古诗内容的中的相关意象,通过教师引导下的想象不断细致化和具体化,并扩展成面,促使学生领会该诗所传达出来的春节迎新的满满欢喜之情。

二、化简为丰,以空间建构

古诗中也经常涉及对某处场景的描写,如田园、山间、屋舍、池上等地。在具体的空间内,其中的小桥流水,山峦云雾等景物可以带给读者身临其境的之感。但古诗因其言简意赅、意味深远的特点,使学生很难在自己的头脑中构建一个和诗境高度匹配的情境。针对这一现实困难,可以采用化简为繁的策略,引导学生依据已有的景物,在师生对话和生生对话等互动活动中,描述出更为细致景物,甚至包括其颜色、样态等等,从而逐步进入古诗中的“真实情境”。

统编教材四年级下册的《宿新市徐公店》是宋代诗人杨万里描绘自己在田野所见儿童追蝶之景,颇有童趣。前两句中,篱笆的特点是稀疏的,小路只提到一个“深”,树是花的载体,处于次要地位,而花也没有细致刻画,甚至从诗面流露衰败之感。教师可以先进行师生对话,引导学生合理想象篱笆、径、树、花样态和颜色,再丰富近处树下的野草花和高处天空的景色,以及篱笆和小路两旁的景物,最后结合空间上的高低、远近的顺序,建构景物之间的相互位置关系,使徐公店周围的景色更加有层次。其中篱笆是稀疏的,看似衰败,但与“密”对比后,学生通过想象会发现,致密的篱笆遮挡了视野,也阻隔了诗人的感受,反而缺少意趣;“落”字也似乎暗示凋零,但在建构的情境中,花落还有新绿在,是旺盛生命的开始。

如此,以简单的“篱”、“径”、“树”、“花”为起点,通过空间想象,丰富了头脑中的情境,也透过这些景物,感受到诗人心中的轻松与闲适,更好地理解了遥看儿童戏蝶之趣。

三、由面及体,以氛围建构

经典古诗,特别是唐诗大气磅礴,特别善于营造诗歌的独特而富有艺术气息的氛围。这里的氛围不同于景物,它是读者感知诗中景物而生发出来的情感。学生需要现从特定景物中感受到特定的情感,才能将多种情感提炼、融合成古诗的整体氛围。以氛围建构古诗意境,既要完成对景物情感的感知,又要能够组合多种情感,使诗中的氛围准确、融洽,成为整体。其中对于古诗中的意象的感知,教师可以适当辅助,学生逐步积累,而对情感的整合与体会,需要教师介入引导。

统编教材六年级下册的《马诗》是唐代诗人李贺的作品,该诗可通过氛围来构建意境。首先需体会诗中具体景物所包含的情感。诗中“大漠沙如雪”一句通过“大漠”和“雪”的组合,可以感受到肃杀;“燕山月似钩”从“燕山”和“月”传递出凄凉。后两句想象诗人自己是一匹戴着“金络脑”的骏马,疾驰边疆,可谓意气风发。“肃杀”和“悲凉”比较接近,学生易于整合理解,但与后两句的“意气风发”有较大差距。教师要帮助学生先建构起边疆大漠的荒凉悲壮的环境氛围,抛出“在这样氛围下的战场上战马会遇到什么”这样的思考,激发学生的联想到战场上的危险,再结合全诗请学生谈谈“诗中的战马有这样的担心吗”,引发学生体会到爱国勇士对“沙场”的别样热爱,此时,“肃杀”和“悲凉”已是“报国”和“热情”,下文的“意气风发”也水到渠成。

理解该诗的关键就在“真实”和“虚构”,学生既要在头脑中建构“真实”的环境氛围,又建构虚构的内心氛围,这样由面到体,构筑古诗情境,就更能理解诗人怀才不遇的思想情感。

四、变静为动,以人物建构

古诗经常塑造各种人物,以及未曾出场的隐性人物,只交待其所见或所说。通常古诗中的人物是理解诗意的关键,对人物的形象的建构,关键在于让人物鲜活起来。学生常常会局限于古诗的文字内容,只做文白互译式的简单情境的建构,不足以深刻领会古诗的深意。如何使人物鲜活起来,关键在于把古诗描写的静态的、简单的人物行为化为动态的、连续的行为,甚至像叙事一样描绘一段情景,使古诗不仅成为一幅画,更可以成为一段3D的视频。

统编教材五年级下册的《送元二使安西》一诗中,描写和记录了诗人王维自己送别好友元二的场景和语言,送别之情的感知主要来自于柳树的意象和送别之言,对于理解能力不足的学生而言,可以整合利用的信息是不充分的。教师可以紧扣最后两句诗,先让学生尝试说一说“王维和元二之间可能说了哪些送别的话”,对于送别之言,学生都有自己的真实感受,能够通过回忆将已有经验迁移到诗文情境的建构中来,感受到两人的所说所做。更重要的是再让学生思考“哪些话王维想说而没有说出口”,此问引导学生走进人物内心,可以想象出人物的细微表情和内心活动。最后,让学生演一演,变静为动,以更直观的方式使学生感受“真实场景”从而更好地完成情境的自我建构。

这样的思考和表达,使学生从一句静态的文字,经历沉浸式地倾吐,再到人物复杂的内心情感的反思,最后再现情境。这样的教学就是使古诗中人物的外在动作和内心活动都丰富起来,人物的形象和情感也逐步清晰。

五、虚中生实,以情节建构

古诗常追求言有尽而意无穷的表达效果,以“戛然而止”或“此时无声胜有声”的手法,表意于诗文之外,动情于读者之心。这样的手法固然高妙,但增加了小学生的理解难度,他们并不清楚为什么就没有了。面对这样的困境,教师需要帮助学生建构起未写的内容,再通过对比体会其表达效果。建构未写内容,可以以情节推动,通过发现未写之处,锁定未写的内容,再根据古诗中的具体信息合理推演情节,并不断完善时间、空间、氛围等细节,直到建构真实情境。

统编教材四年级下册的《四时田园杂兴》(梅子金黄杏子肥)是宋代诗人范成大描写农忙生活组诗中的一首,其中整首诗除了飞动的蛱蝶,无其他动态事物,更没有写人。一首写农忙的古诗,竟然没有写一个农民,那农民去哪里了呢?教师要适时抛出这个问题,引发学生的思考,这是情节建构的起点。经教师的点拨,学生可以知道农民在忙碌。在此基础上,结合“梅子金黄”、“杏子肥”等事物,请学生思考“农民如何忙碌才能培育出这么好的农作物”,这样诗中隐含的“勤劳”就浮出水面。教师可继续追问“劳作持续时长”和“天天劳动辛不辛苦”等问题,激发学生对“淳朴”和“美好”的感知。

至此,一段众人每天勤劳淳朴、快乐祥和的劳动场景已经建构好,学生对于范成大不写农人却通过飞舞的蛱蝶引发读者无尽联想来赞扬农人之乐的意趣也就可以领会到了。

以上五种教学策略在古诗想象教学中也可以结合使用,例如《宿新市徐公店》中还可以变静为动,建构儿童追蝶的情境,以体会儿童和杨万里的快乐。古诗教学重在积累和理解,而通过想象建构古诗中蕴含的情境则是学生理解古诗的关键,是内化古诗的必经之路。重视古诗教学想象过程中的情境建构,根据诗文特点精准施策,才能更好地传承古诗中蕴含的文化特质和精神内涵。

本文发表于2020年第5期《新教师》

账号+密码登录

还没有账号?

立即注册